Les Néandertaliens et la pêche en eau douce

L’étude et le réexamen du matériel faunique de plusieurs sites préhistoriques d’Europe de l’ouest datés entre - 400 000 et - 40 000 ans jette un nouvel éclairage sur le lien entretenu par les Néandertaliens avec les milieux aquatiques. Ce travail collaboratif entre chercheurs français et espagnols montre qu’une utilisation à petite échelle des ressources aquatiques a probablement existé dans les milieux continentaux. Ce résultat illustre la diversité des comportements des Néandertaliens même si la pêche ne tient pas encore la place qu’elle tiendra chez l’homme anatomiquement moderne, notamment à l’époque magdalénienne.

La prévalence du gros gibier associée aux outils du paléolithique moyen a traditionnellement biaisé nos idées sur les pratiques de subsistance des Néandertaliens. Alors que quelques études récentes documentent l’exploitation des petits mammifères, des oiseaux mais aussi des plantes par les Néandertaliens, les données sur l’utilisation des ressources aquatiques sont encore rares et celles sur les poissons sont presque inexistantes.

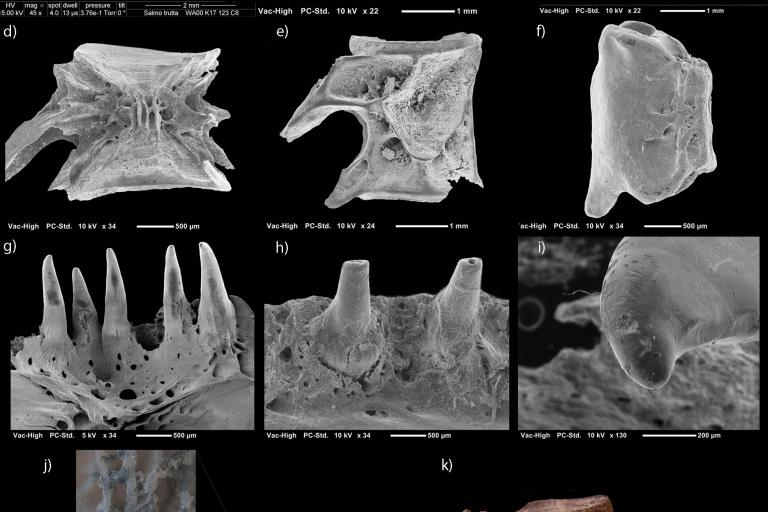

L’examen détaillé des ossements de poissons de 11 assemblages provenant de sites bien documentés du Paléolithique moyen de Belgique, France et Espagne avait pour but de déterminer si l’homme de Néandertal avait pêché et, le cas échéant, si cette pêche représentait une activité opportuniste ou une pratique systématique. La première question à se poser était de savoir si la présence de vestiges de poissons sur un site préhistorique résultait ou non d’une activité humaine. Cette étude teste les différentes hypothèses tout en renforçant notre compréhension de la diversité des alternatives alimentaires disponibles pour les Néandertaliens sur un site donné, et leur capacité à s’y adapter. Les protocoles méthodologiques comprennent la quantification des restes osseux, la reconstitution des masses corporelles et des longueurs des poissons et, dans la mesure du possible, la distribution spatiale des ossements, les analyses taphonomiques et l’inférence de la saison de capture. Cette méthodologie constitue un protocole analytique robuste pour évaluer la contribution du poisson à l’alimentation humaine au paléolithique et séparer les dépôts de poissons produits par l’homme de ceux générés par d’autres animaux prédateurs et accumulateurs de poissons.

Les preuves recueillies jusqu’à présent indiquent essentiellement une pêche circonstancielle de la part des Néandertaliens, et la question d’une exploitation récurrente des lacs et rivières reste ouverte pour le moment. Néanmoins, certains éléments de preuves, en particulier la présence de gros saumons (>1 kg) dans certains sites et l’absence de traces de digestion animale et de mordillement ou mâchonnement sur les os, semblent convaincants et suggèrent que les Néandertaliens ont probablement joué un rôle dans l’accumulation de certains de ces restes de poissons, notamment de truites, une des espèces les mieux représentées.

Guillaud E., Béarez P., Daujeard C., Defleur A. R., Desclaux E., Roselló-Izquierdo E., Morales-Muñiz A. & Moncel M.-H., 2021. Neanderthal foraging in freshwater ecosystems: A reappraisal of the Middle Palaeolithic archaeological fish record from continental Western Europe. Quaternary Science Reviews 252: 106731. doi.org/10.1016/j.quascirev.2020.106731